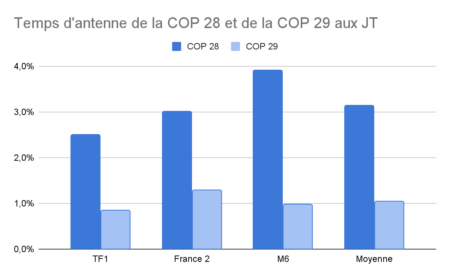

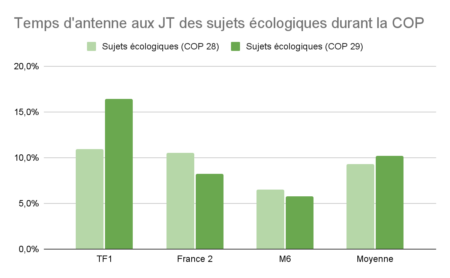

Les JT de 20h de TF1, France 2 et M6 ont accordé 1 % de leur temps d’antenne en moyenne à la COP 29 et l’ont abordé surtout à l’ouverture et à la clôture de cet événement sous des angles critiques. La couverture moyenne des sujets écologiques diffusés durant la conférence a été, quant à elle, de 10%, en légère augmentation par rapport à la COP 28.

Climat Médias a passé au peigne fin les journaux télévisés du soir de trois chaînes nationales – TF1, France 2 et M6 – durant la COP 29 qui s’est tenue à Bakou en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre 2024.

Cet événement international majeur pour le climat s’est tenu dans un contexte bien particulier, une semaine après l’élection de Donald Trump à la Présidence des Etats-Unis, durant une nouvelle phase d’intensification du conflit israélo-palestinien. Nous avons mesuré la durée des séquences consacrées à la conférence mais aussi celles durant lesquelles les médias ont abordé des sujets environnementaux de façon plus générale.

COP 29 : un recul dans le traitement

La moyenne de 1 % de temps d’antenne durant les quinze jours de la conférence est faible, plus de 2 fois moins que pour la COP 28 en 2023 (2,6 % en moyenne aux JT des trois chaînes).

La COP 29, considérée comme intermédiaire et principalement axée sur les financements climatiques pour les pays du Sud, a moins retenu l’attention des médias.

Par ailleurs, les reportages sur l’ouverture de la COP ont été marqués par la négativité : les critiques sur le pays organisateur, les craintes face aux conséquences de l’élection de Donald Trump et les déceptions concernant le nombre de chefs d’État présents à la conférence ou encore l’hypocrisie des pays face à l’augmentation continue des émissions de CO2.

Alors qu’à l’occasion de la COP 27 et surtout de la COP 28 nous avons constaté un recul des prises de position critiques vis-à-vis de l’utilité de cet événement, cette année nous notons le retour des discours dépréciatifs.

En effet, si nous partageons en partie cette vision critique du dispositif des COP, nous regrettons que cet angle n’ait pas été équilibré par une couverture plus importante qui aurait permis une meilleure représentation des enjeux. En effet, le dénigrement systématique des COP, dans leur forme comme dans leurs résultats, ne peut produire qu’un effet : en détourner l’opinion publique et, donc, faire diminuer la pression des populations sur les États et les négociateurs qui s’y engagent.

Comment ont parlé les journaux télévisés des enjeux écologiques durant la COP ?

Durant la COP 29, le temps d’antenne dédié aux sujets écologiques a été en légère hausse dans les JT, notamment grâce à TF1 qui a augmenté de 5 points de pourcentage sa couverture en comparaison à l’année dernière. A contrario, on note une légère baisse

dans les JT de France 2 et de M6.

Les crises écologiques abordées

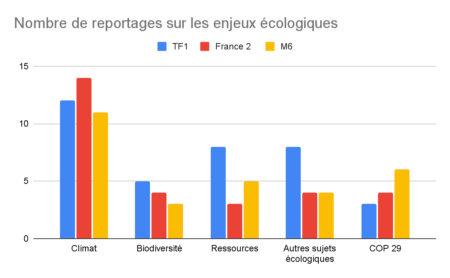

En décomptant les reportages selon les types d’enjeux environnementaux, on observe que la crise climatique est la crise la plus abordée dans les JT des trois médias observés (deux fois plus de reportages que sur les autres crises écologiques). Les reportages sur les ressources et d’autres sujets écologiques (dont la pollution) sont couverts à part égale. La biodiversité est le sujet écologique le moins abordé.

80 reportages ont été consacrés aux enjeux écologiques entre le 10 et le 24 novembre dans les trois JT. Certains reportages ont abordé plusieurs enjeux.

Si les trois chaînes ont privilégié les informations liées à la crise climatique, c’est France 2 qui lui a consacré le plus de reportages. Le journal du soir de TF1 a consacré le plus de reportage à l’ensemble des enjeux écologiques.

La mesure par nombre de reportages ne nous donne pas de renseignements sur les durées accordées à ces sujets (une séquence de 26 secondes et un sujet de 6 minutes ont ici la même valeur), mais elle illustre la variation dans le choix des angles des rédactions.

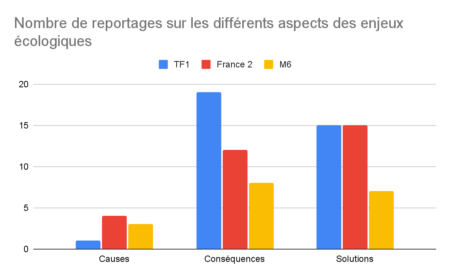

Causes, conséquences et solutions des crises écologiques

Les médias abordent généralement sous trois aspects majeurs les enjeux écologiques : selon leurs causes, leurs conséquences et leurs solutions. Les reportages sur les conséquences des différentes crises – les impacts biophysiques et socio-économiques qui leur sont attribuables – ont été les plus nombreux dans les trois JT, tandis que les reportages sur les causes, l’explication des origines des crises, ont eu une place marginale.

Visiblement, les rédactions des trois médias ont souvent abordé ces sujets sous l’angle des solutions. Nous observons l’augmentation du nombre de sujets sur l’adaptation au changement climatique, notamment lors des reportages parlant de la culture de nouvelles espèces de plantes, plus résistantes à la sécheresse (4 reportages), et de l’adaptation des infrastructures et des habitations à la montée des eaux ou à l’intensification des tempêtes et de la chaleur (6 reportages). Malheureusement, lors de ces reportages, il n’est pas fait mention des atouts de ces solutions d’adaptation sur l’atténuation même du dérèglement climatique ou sur la biodiversité. Ce qui est regrettable car cela permettrait d’apporter un éclairage supplémentaire et de distinguer une solution d’adaptation d’une maladaptation.

La transition vers les énergies décarbonées est la solution d’atténuation collective la plus abordée (3 reportages) même si cela reste très anecdotique. Cependant, l’attention accordée à cette solution a baissé par rapport à la COP 28, dont la sortie des énergies fossiles était l’enjeu central. L’autre penchant des solutions axées sur l’énergie est celui de la consommation d’électricité des foyers français abordé seulement par 2 reportages, mais sans qu’il soit fait mention de notre capacité à faire face à l’augmentation des besoins en électricité dans les prochaines années. De telles informations apporteraient aux Français une compréhension des enjeux d’économie d’énergie qui se joue dans un futur proche.

Le tri des déchets et l’économie circulaire constituent aussi l’une des solutions les plus récurrentes dans les journaux télévisés (3 reportages).

Parmi les solutions structurelles, les normes environnementales telles que l’écotaxe et les aides publiques à la transition (prime, bonus, leasing social) ont aussi été abordés (3 reportages), mais sous un angle plutôt négatif, axé sur leurs aspects contre-productifs. Ce qui est regrettable car ils font partie des leviers indispensables de la transition.

Enfin, la solution financière concernant l’augmentation des fonds d’aide aux pays du Sud a rarement été abordé en détails : si l’insuffisance de la somme de 300 milliards de dollars par an a été évoquée lors de la clôture, les mécanismes des négociations, leurs moteurs et leurs freins n’ont été quasiment jamais mis en lumière et nous n’avons vu qu’un reportage au JT de TF1 détaillant ce à quoi cet argent servira dans ces pays.

TF1 : quelle qualité informationnelle derrière la quantité ?

En comparaison à France 2 et M6, le JT de TF1 a accordé le plus de temps d’antenne aux enjeux écologiques durant la COP 29. Il a diffusé 36 reportages sur l’ensemble de ces enjeux (en moyenne 2 par JT), parlant des solutions ou des conséquences des crises, dont 2 concernaient un pays du Sud. Quelques reportages nous ont marqués.

Les reportages remarquables

L’immersion 3D de Yani Khezzar diffusée le 12 novembre est sans conteste parmi les meilleures explications grand public sur les limites planétaires. La vidéo continue, par ailleurs, à circuler sur les réseaux sociaux augmentant son impact.

Le reportage en fin de COP 29 relatif aux financements des pays du Sud a également été le plus détaillé sur ce sujet, apportant faits et un regard positif sur les objectifs.

Nous avons également appris du document (17 novembre) sur le tri des déchets, mettant en avant des chiffres (1/4 des poubelles enfouies sous terre), et expliquant le système d’enfouissement, une aberration quand on sait que la filière du recyclage est devenue efficace et que, 80% de nos poubelles pourraient être triées.

Les reportages critiquables

Les reportages du 22 novembre sur l’adaptation des emballages et la disparition de l’aluminium ou le Notre Planète du 23 novembre au sujet des Landes de plus en plus adaptées pour cultiver des plantes exotiques, sont ceux qui ont le moins retenu notre intérêt. Ainsi, lors du reportage sur les emballages, nous n’avons pas appris pourquoi ce matériau posait problème en tant que ressource ou pourquoi il était difficile de le recycler. On montre (abondamment) la marque Capri-sun sans même mentionner le fait que le problème avec cette marque aujourd’hui n’est pas tant sa paille que … tout le reste !!! Bien que l’on évoque la date de 2040 pour la fin des emballages en plastique à usage unique, on ne précise pas que cet objectif est à des années lumières de ce qui devrait être fait selon les Accords de Paris. Cela aurait pu être une occasion d’annoncer le rendez-vous international sur le traité sur la pollution plastique qui s’est tenu quelques jours après la COP 29, enjeu également majeur de la décennie.

Quant au reportage sur les Landes, si nous ne pouvons que nous aligner sur la nécessité de l’adaptation des agriculteurs français aux nouvelles conditions climatiques, la culture des plantes exotiques en France reste encore minoritaire et fortement questionnable sur ses rendements ainsi que sa consommation d’eau. Les enjeux d’adaptation, bien qu’évidents, ne doivent être en aucun cas présentés comme une opportunité économique, alors même que les enjeux sont vitaux avant tout.

Enfin, le JT de TF1 est également le JT où on a le plus parlé de biodiversité. Pourtant, en regardant les sujets traités, on constate qu’on est encore loin de l’importance qu’il faudrait lui accorder. Un seul reportage a été consacré à une espèce en voie de disparition, typiquement un gros mammifère (l’hippopotame pygmée), vivant à l’autre bout du monde. La protection de la faune sauvage est abordée sous l’angle des cliniques d’animaux, en montrant le travail des associations, ce qui est essentiel. Mais on parle du pansement sur une jambe de bois ! Pourquoi ne pas donner des statistiques sur l’érosion des espèces vues dans les reportages (phoques, chouettes, hérissons) ?

Dans son “Envie d’évasion” du 13 novembre, TF1 parle de l’une des plus importantes biosphères de la planète, la réserve de Karnataka… à 7500 km de Paris, visitée par 20 millions de touristes chaque année. Difficile de s’émerveiller devant autant de beauté quand on pense à son bilan carbone. Pourquoi ne pas présenter des viviers d’espèces sauvages plus proches des téléspectateurs pour leur permettre de s’attacher davantage à leur environnement immédiat, à ce qui les entoure ?

France 2 : des reportages sur les solutions pas toujours concluantes

À l’instar des journaux des deux autres chaînes, le JT de France 2 a moins couvert la COP que l’année dernière, c’est, en outre, le journal où la couverture des sujets écologiques a le plus reculé (leur temps d’antenne est passé de 10 % à 8 %). L’augmentation de la durée du JT (passée de 40 minutes à 55 minutes en septembre 2024) n’a pas profité aux enjeux écologiques ! La chaîne publique a accordé 29 reportages aux enjeux environnementaux, dont 7 concernant une problématique dans un pays du Sud. C’est, par ailleurs, le seul journal où le nombre de reportages sur les solutions a dépassé ceux sur les conséquences (respectivement 15 et 12). Mais les solutions abordées sont peu structurelles.

Nous avons apprécié

Le reportage sur la renaturation des rivières comme solution aux inondations répétées, diffusé le 20 novembre, a été riche en enseignement. Le JT a présenté la décision de certaines communes françaises de remettre dans leur parcours naturel des rivières trop canalisées et, parallèlement, créer de zones humides servant de bassins pour accueillir les crues et permettant le retour de la nature en ville. Parler de ce type de solution d’adaptation au plus proche du naturel est effectivement enrichissant pour les téléspectateurs et téléspectatrices.

Le reportage d’une autre nature, diffusé le 11 novembre, nous a marqué par la variété de ses angles. La traque des incendiaires dans la forêt amazonienne, digne d’un film d’action, a été l’occasion de parler des problèmes sociaux qui sont à l’origine des incendies criminels qui dévastent la forêt, ainsi que de ses conséquences sur la faune et la flore.

À éviter : les solutions qui découragent

D’autres reportages, forts, ont été diffusés au JT, dont celui sur le Namibie où, à cause de la sécheresse, les réserves naturelles, publiques et privées, décident d’abattre un quota d’animaux sauvages pour nourrir la population. On regrette cependant que l’argument de cette solution radicale soit peu équilibré par des propos opposés. On a ainsi l’impression qu’il s’agit d’une solution nécessaire et sans alternative.

Enfin, le reportage sur Copenhague, ville championne en matière de baisse des émissions de CO2, apporte des informations variées sur les solutions à adopter au niveau d’une grande ville européenne. Mais pourquoi conclure sur le fait que, malgré tous les efforts dépassant ceux des pays voisins, cela n’est toujours pas suffisant ? Certes, le travail journalistique consiste à rapporter les faits. Cependant, nous, téléspectateurs et téléspectatrices, ne pouvons que nous sentir démotivé.e.s et perdu.e.s face à ces conclusions.

M6 : des reportages courts sur la COP et peu d’attention aux pays du Sud

En faisant le point sur les négociations plusieurs fois durant les 15 jours, le 1945 de M6 a diffusé le plus de sujets sur la COP 29 (4 reportages et 2 annonces). Malheureusement, ces séquences (d’une durée moyenne d’un peu plus d’une minute) ne permettent pas d’informer sur les enjeux complexes de la COP, ni sur l’ampleur de la crise dans ces pays. Peu de temps d’antenne leur ont été par ailleurs accordés : au long de la conférence sur le climat, le JT du soir de M6 a consacré un reportage au Brésil et une brève sur l’ampleur de la pollution à New Delhi.

Des reportages inspirants

Suivant un reportage sur la COP le 11 novembre, les séquences plateau abordent de façon pédagogique un sujet peu couvert : l’épuisement des ressources de sable. Les présentateurs ont attaqué quelques préjugés et ont aussi abordé les solutions existantes.

Nous avons également trouvé instructif l’édition du 14 novembre de Planète responsable sur le bilan carbone des différentes pizzas. Lier un objet de consommation courante aux explications sur le bilan carbone est une bonne idée.

Peut faire mieux…

Une brève de 30 secondes sur la pollution à New Delhi ne permet pas de prendre la mesure de la gravité de la situation en Inde.

– – –

Même si on constate des améliorations par rapport aux années précédentes, on ne peut qu’encourager encore et toujours les rédactions à mieux couvrir les enjeux de négociation en restant objectif, sans inciter à la critique négative le public. Ces enjeux sont majeurs et nous n’avons pas franchement le luxe d’échouer. Permettre aux concitoyen.ne.s d’appréhender le niveau de gravité de ces négociations est une manière de se donner les chances d’avoir un État ambitieux et donc leader sur le sujet.

La prochaine COP (COP30) sera déterminante. Nous espérons donc que nos remarques contribueront à donner des pistes d’amélioration aux rédactions.

Ces analyses ont été réalisées sur la base des visionnages des journaux télévisés par les membres de l’association Pour plus de climat dans les médias (Climat Médias), afin de documenter les pratiques journalistiques en la matière et de contribuer à un meilleur traitement de ces sujets dans les médias. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre : https://climatmedias.org/

Vous pouvez aussi vous emparer de ces sujets grâce à L’Observatoire des Médias sur l’Écologie, une initiative portée par un consortium d’acteurs (Data for Good, Eleven strategy, Expertises Climat, Mediatree, Pour plus de climat dans les médias et QuotaClimat), qui fournit des données chiffrées sur le traitement médiatique des enjeux environnementaux dans les programmes d’information: https://observatoiremediaecologie.fr/