12 % de temps d’antenne aux JT de 20h de TF1, France 2 et M6 consacré aux océans ! C’est du jamais vu. Mais est-ce que les JT ont suffisamment traité les enjeux de fonds : pêche industrielle, industries fossiles, pollution plastique, insuffisance des mesures en France ?

La troisième Conférence des Nations unies sur l’océan s’est tenue à Nice entre le 9 et le 13 juin. L’UNOC visait à réunir tous les acteurs de la lutte pour la préservation des océans : États, scientifiques et ONG.

La surpêche, la pollution plastique, le réchauffement climatique sont parmi les causes majeures de la dégradation des océans sur lesquelles les participants étaient attendus pour agir concrètement en faveur de sa préservation. Comment les JT en ont-ils parlé ?

Les médias jouent un rôle crucial dans la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux en relayant des informations claires, fiables et accessibles. En tant que relais entre les experts, les gouvernements et les citoyens, ils ont la responsabilité de donner une visibilité équitable aux sujets clefs de nos sociétés, tout en évitant la désinformation ou la minimisation des enjeux.

C’est pourquoi Plus de climat dans les médias a décidé d’analyser la couverture médiatique de l’UNOC par les journaux télévisés de 20h de TF1, France 2 et M6 entre le 8 et le 13 juin.

Pour rappel : selon une étude publiée par l’Arcom en 2024 les journaux télévisés sont une source d’information régulière pour 74 % de la population. Les trois JT de 20h suivis rassemblent environ 10 millions de téléspectateurs chaque soir.

12 % du temps d’antenne dédié à l’UNOC et aux océans : une augmentation significative

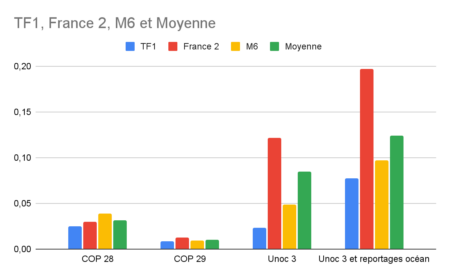

Le temps d’antenne globale consacré à l’événement diplomatique était de 8,5 %. Si on compte les reportages sur l’océan, reportages directement liés au sommet, la moyenne de temps d’antenne passe à 12 % ce qui correspond pour les 3 JT sur la semaine à une exposition du public à ce sujet d’environ 1h40 sur 13h.

C’est une augmentation significative comparée aux deux dernières COP. En effet, 1 % de temps d’antenne avait été consacré à la COP 29 et 2,6 % à la COP 28 durant les quinze jours de ces conférences.

Cette attention médiatique est non sans rappeler la COP 21 organisée à Paris en 2015, bien plus couverte par les JT que les conférences successives.

Par rapport à la dernière COP (COP 29 à Bakou) on constate une amélioration sur chaque chaîne : TF1 plus de 2 points, M6 plus 4 points, France 2 plus 11 points (s’expliquant par l’émission spéciale sur l’océan avec Emmanuel Macron ayant débuté durant la dernière demi-heure de son journal du 10 juin).

Les JT de 20h des trois chaînes ont consacré 7 reportages au total à l’UNOC sur la semaine. En moyenne les reportages sur la rencontre diplomatique ont été plutôt courts : 1 minute 40 en moyenne. À titre de comparaison, ceux sur la COP 29 avait une durée moyenne de 2 minutes.

Deux reportages sur le sommet ont fait la différence. Le premier, un reportage de TF1 d’une durée de 6 minutes, a abordé le niveau de la protection des aires marines en France avec une intervention de Bloom (association qui œuvre pour la conservation marine). Relayer les propos d’une ONG critique envers les actions politiques officielles est un choix éditorial plutôt rare. Le deuxième, un reportage de M6 sur les annonces faites au sommet sur les intentions de protection des océans et faisant la synthèse des enjeux sur l’exploitation minière des fonds marins (intentions étatiques lors du sommet, les enjeux économiques, les constats scientifiques, les possibles conséquences, avec des ordres de grandeur et des nuances). Ce reportage met également en évidence notre méconnaissance des milieux que l’on souhaite exploiter (plus de 50% des espèces prélevées sur des nodules nous sont à ce jour inconnues). Le prisme de lecture est plus humble, on montre que l’on cherche à anticiper les effets de nos activités et de ne plus être dans la constatation.

En se saisissant de cette actualité, les JT ont consacré 14 reportages aux océans (en dehors de l’émission spéciale de France 2) faisant écho aux problématiques du sommet. Leur longueur moyenne était de 3 minutes.

Nous avons particulièrement apprécié un reportage de 3 minutes de TF1 qui démontre, avec scientifiques à l’appui, les cobénéfices économiques et de biodiversité à créer de vraies aires marines protégées de la pêche, tout en rappelant quelques chiffres au passage : -50% de population de poissons en méditerranée et que les zones interdites à la pêche représentent moins de 1%. Ils démontrent les réticences de certains pêcheurs à ces dispositifs. Seul problème, c’est qu’on ne comprend pas quel est le problème avec la pêche.

France 2 a également diffusé un reportage de 9 minutes sur le retour du thon rouge qui permet de comprendre que la protection des espèces profite à tous, en commençant par les pêcheurs. Il a été suivi d’un reportage de 6 minutes sur les bateaux industriels qui éteignent leur AIS (Système d’identification automatique) avant de passer en zone de pêche locale qui leur est donc interdite, tout particulièrement dans les pays du Sud. La combinaison de ces deux reportages permet d’appréhender le rôle des politiques publiques et des ententes internationales. Nous avons beaucoup apprécié ces reportages.

La soirée spéciale de France 2 sur le sommet et ses problématiques (Urgence Océan : un sommet pour tout changer), débutant durant son JT, en prime time, a duré plus de 3 heures. Emmanuel Macron, parmi les invités, est resté 2h15 sur le plateau pour faire le point notamment sur les engagements de la France. Selon les chiffres de Médiamétrie, 1,57 million de téléspectateurs ont regardé cette émission. Une belle vitrine accordée au chef de l’État dont on peut regretter l’omniprésence ce soir-là pour des raisons démocratiques. Néanmoins bravo pour les reportages (par exemple sur le plastique, ou sur le chalutage de fond) et les intervenants inspirants : en vrac, le célèbre photographe sous-marin Laurent Ballesta, la glaciologue Heïdi Sevestre, l’activiste Anne-Sophie Roux, engagée dans la préservation des écosystèmes marins, l’océanographe François Sarano et bien d’autres.

Nous avons constaté que contrairement au ton souvent critique ou déçu des reportages sur les COP, l’UNOC 3 a été couvert sous l’angle de l’espoir.

L’enjeu le plus abordé par les JT : la surpêche

La thématique la plus traitée était celle de la lutte contre la surpêche avec 9 reportages. L’angle principalement choisi a été celui des solutions collectives au niveau locale et nationale, notamment celles concernant les aires marines protégées avec également quelques exemples d’initiatives locales de pêcheurs se mobilisant pour la protection des ressources halieutiques.

La deuxième approche la plus choisie par les médias était celle des conséquences du changement climatique sur la biodiversité et les ressources : la migration des poissons vers le Nord, la diminution de la taille des planctons, la raréfaction du bulot en Normandie.

Dans les reportages ont été interviewés en majorité des scientifiques (interviewés dans un reportage sur deux) et des pêcheurs (interviewés dans un peu moins d’un reportage sur trois).

L’angle le moins investi a été celui des causes. Certes, parler de la surpêche ou parler de la protection des zones marines sous-entend qu’on évoque une cause, celle de la pêche intensive. Mais il est difficile d’identifier les responsables de celle-ci. Est-ce la pêche industrielle ? Est-ce la pêche illégale ? Qui sont les acteurs ? Et plus globalement, quel est le problème avec la pêche ? Nous ne le saurons pas.

L’un des rares reportages où l’on a pu identifier concrètement des responsables (déjà mentionné plus haut) a été diffusé par le JT de France 2 le 9 juin : on y voit des bateaux fantômes, dont ceux chinois ou espagnoles, qui éteignent leur système d’identification pour pêcher illégalement dans des zones de pêche exclusive.

Une autre cause majeure, celle de la pollution de l’eau, en particulier la pollution plastique, a très peu été évoquée. Nous n’avons pas identifié de reportage, dans les JT du soir, qui aurait été dédié dans son ensemble à ce sujet. Le plastique reste un problème majeur pour la biodiversité marine et pour la santé humaine. Nous aurions aimé voir d’autres reportages sur ce sujet, les causes et sources de ces pollutions, leurs conséquences, et les actions à entreprendre pour les atténuer.

Quant au réchauffement climatique, troisième grand facteur de la dégradation des océans, il est bien évoqué comme cause, mais là encore aucune mention n’est faite de nos activités humaines dépendantes des énergies fossiles.

Enfin, l’exploitation des fonds marins a été évoquée seulement à deux reprises.

Une évocation des limites planétaires et du rôle de l’océan dans ces dernières aurait été appréciable. Le sujet ne semble pas encore mature dans le milieu journalistique.

En tant qu’association civile représentant les citoyens ayant des attentes d’information sur l’actualité écologique, nous pensons que ces informations ont manqué à l’appel pour informer de manière claire et complète les citoyens sur l’UNOC.

Quelle couverture des autres enjeux environnementaux durant l’UNOC ?

Sur 6 jours de JT de TF1, France 2, et M6, 1 heure de plus a été accordée aux autres enjeux écologiques (en dehors de l’UNOC). Nous avons donc relevé un total de 2h et 45 minutes d’antenne consacrées à l’ensemble des enjeux environnementaux sur un temps total de 13 heures de JT.

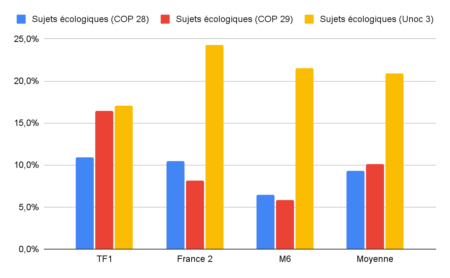

Dans l’ensemble, sur une semaine, c’est une très bonne moyenne si l’on compare le temps d’antenne consacré aux enjeux écologiques aux semaines de la COP 28 ou de la COP 29, périodes où la couverture des enjeux était déjà plus importante qu’en dehors de ces sommets.

21% du temps d’antenne pour les enjeux écologiques durant l’UNOC 3 au 1945 de M6, 17% au JT de 20h de TF1 et 24% au JT de 20h de France 2.

La durée moyenne de ces reportages (en dehors de l’émission spéciale de France 2) était plutôt courte (2 minutes en moyenne), comparée à la COP 29 (4 minutes en moyenne).

Le sujet le plus abordé était météorologique, il portait sur la vague de chaleur qui a frappé la France sur cette période (8 reportages). Dans leur ensemble, ils ont mis en avant des solutions d’adaptation. Les solutions collectives concernaient notamment la protection des employés, l’adaptation des villes (points de fraîcheur, ouvertures prolongées des piscines, musées gratuits, innovation dans les systèmes de refroidissement collectifs) et aussi individuelles, comme l’achat de climatiseurs.

Si, le reportage de France 2 rappelle bien l’effet des climatiseurs sur le réchauffement de l’air ambiante et ses conséquences sur le réchauffement climatique, dans l’ensemble ces reportages sur la vague de chaleur ne font pas mention du réchauffement climatique et de notre pouvoir d’éviter le pire à venir en présentant explicitement des solutions d’atténuation pour limiter nos émissions carbone et donc limiter le réchauffement à la fin du siècle.

Il est urgent de rappeler aux téléspectateurs que pour diminuer les épisodes de canicule, sur le long terme le meilleur moyen est de baisser nos émissions de CO2. Nous pensons que les décryptages qui permettent de comprendre les enjeux de l’atténuation et ses solutions – non pas forcément sur le même temps de JT – auraient toute leur pertinence pour expliquer que sans ces types de solution, notre planète deviendra inhabitable à la fin du siècle pour toutes et tous.

Nous regrettons que les rédactions n’aient pas saisi l’occasion de faire le lien avec les vagues de chaleur marine de plus en plus fréquentes dorénavant et leurs conséquences sur la biodiversité marine.

Toutefois, il est utile de noter que trois reportages ont abordé Ma Prim Rénov et les inquiétudes sur sa suspension de quelques semaines et l’annonce de son retour en septembre. Aucuns n’ont mis en valeur l’apport majeur de cette mesure dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Enfin, nous observons de nouvelles pratiques journalistiques, très intéressantes car contribuant à distiller des solutions bonnes pour notre santé et la planète sous l’angle de l’innovation et du pouvoir d’achat : nous avons vu de nombreux sujets “consommation” abordant une pratique de consommation plus responsable, sans toujours explicitement la nommer comme telle et sans faire systématiquement le lien avec leur apport pour l’environnement, mais ce sont de bons exemples de leviers d’action. On pense notamment aux reportages sur l’économie circulaire de M6 (recyclage, location d’électroménager pour ne pas les acheter, réemploi). D’autres reportages “conso” ont abordé des solutions aux problèmes écologiques (sans les nommer) comme les innovations technologiques dans la grande distribution alimentaire, contribuant à la lutte contre le gaspillage alimentaire (reportage de TF1 sur le salon Vivatech) ; ou encore lors d’un reportage (toujours TF1) sur la consommation de carburant affichée par les constructeurs où, l’éco-conduite est présentée comme une manière d’économiser de l’essence, toutefois sans évoquer les cobénéfices environnementaux.

Il nous paraît cependant important de relier ces sujets “conso” aux enjeux plus régulièrement, afin de faciliter les prises de conscience et sortir du prisme de l’économie.

Moins de promotion des modes de vie non durables

Entre le 8 et le 13 juin nous avons vu peu de reportages avec des séquences promouvant des modes de vie non durables. On aimerait pourtant bien nous passer de ces quelques passages qui restent : une balade en avion au-dessus de la côte d’Opale (on devrait prendre un petit avion pour « profiter » des beautés de la côte alors qu’une balade à vélo plus loin dans le reportage, nous prouve que l’on peut tout aussi bien profiter des paysages), ou l’apologie du barbecue (M6). Si historiquement, l’avion et l’introduction de viande dans le régime alimentaire ont été synonymes de progrès social, ce parallèle n’est cependant plus adapté aux défis et réalités contemporaines. Merci toutefois pour la mention au régime végétarien en toute fin de reportage.

Même si ces séquences ne sont pas ouvertement contraires à l’écologie, ces choix éditoriaux soulèvent des questions sur le niveau de prise de conscience des changements de pratique nécessaires.

Méthodologie

Plus de climat dans les médias réalise des veilles grâce à ses bénévoles. Les bénévoles regardent les JT de 20h en rediffusion de trois grandes chaînes généralistes françaises : TF1, France 2 et M6. Ils mesurent le temps consacré aux enjeux écologiques et, ensuite, catégorisent l’ensemble de ces contenus selon différents critères.

Les catégorisations permettent d’observer comment les médias abordent ces sujets: Font-ils le lien avec les crises écologiques ? Parlent-ils du climat, de la biodiversité, des ressources naturelles ? Parlent-ils des causes, des constats, des conséquences ou des solutions de ces crises ? De quel type de solution est-il question ? Solution d’adaptation ou d’atténuation ? Solutions collectives ou individuelles ? Selon quels angles ou encore en interviewant quels acteurs ?

Cet ensemble de questions reprend en filigrane les thématiques majeures du consensus scientifique sur les enjeux écologiques.