L’Observatoire des Médias sur l’Écologie (OMÉ), dont Plus de climat dans les médias est cofondatrice, évolue. À la rentrée, l’OMÉ intégrera la détection de la désinformation et des analyses approfondies de la couverture médiatique de la biodiversité. En 2026 son périmètre s’élargit à la presse écrite et à la publicité.

Mais qu’est-ce que l’Observatoire des Médias sur l’Écologie ? Lancé en novembre 2024, c’est une plateforme web open source qui analyse en continu le traitement médiatique des enjeux environnementaux dans les programmes d’information audiovisuels. Il est coordonné par un consortium d’acteurs associatifs et privés : Data for Good, Éclaircies, Expertises Climat, Plus de climat dans les médias et QuotaClimat du côté de la société civile et les entreprises ElevenStrategy et Mediatree apportant leurs solutions techniques.

Depuis ses débuts, il est soutenu par l’Ademe et l’Arcom. Depuis mars 2025, il est également financé par l’État dans le cadre du dispositif « Soutenir les alternatives vertes 2 » de France 2030, opéré par la Banque des territoires (Caisse des Dépôts).

Des améliorations continues

Le lancement en novembre dernier a clôturé la première année d’existence du projet qui était aussi l’année de son élaboration. Tout au long de sa deuxième année, les membres du consortium de l’Observatoire ont œuvré pour améliorer le suivi de la couverture des enjeux écologiques dans les programmes d’information des principaux médias audiovisuels français.

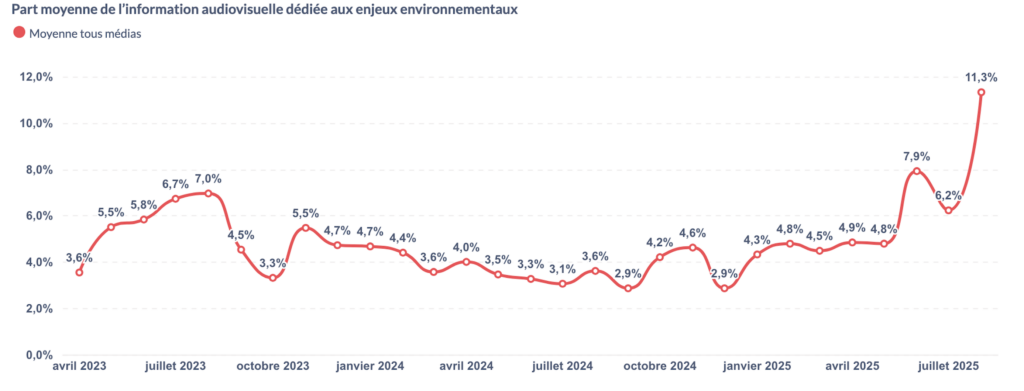

Une identification plus précise de l’information environnementale

Nous avons enrichi la liste de mots-clés relatifs au champ lexical de l’écologie et de l’environnement. Aujourd’hui elle contient près de 2000 mots. Cette liste, appliquée aux textes des médias, permet de détecter les contenus parlant d’une des trois principales crises écologiques – le changement climatique, l’érosion de la biodiversité et la raréfaction des ressources naturelles – puis de quantifier ces sujets.

Amélioration continue du confort de la navigation sur la plateforme

Pour faciliter la lecture des résultats, nous avons également retravaillé les tableaux de bord du site de l’OMÉ. Grâce aux améliorations, le temps de chargement est aujourd’hui bien plus rapide. Un détail non négligeable pour une plateforme affichant essentiellement des graphiques !

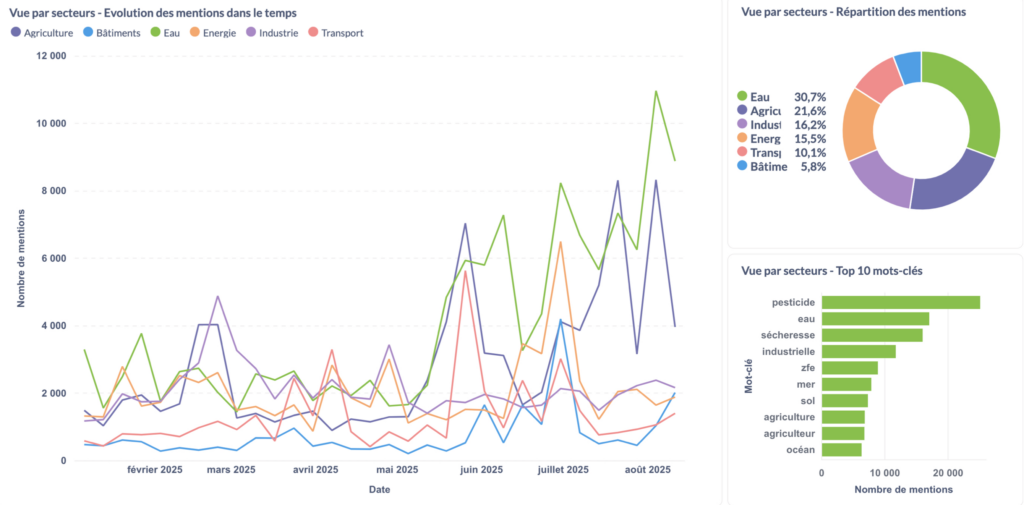

Une photographie claire des sujets les plus traités par les médias

Les médias jouent un rôle de prescripteur dans le débat public. Les thèmes et sujets les plus médiatisés sont aussi ceux qui captent le plus l’attention des acteurs politiques et plus largement des citoyens. L’Observatoire mesure l’exposition du public aux grandes thématiques des crises écologiques traitées par les médias. Nous travaillons en continu pour rendre leur lecture plus simple et plus adaptée aux besoins des utilisateurs. On peut ainsi varier les paramètres sur la plateforme selon si l’on veut suivre et comparer la couverture des trois enjeux (climat, biodiversité, ressources naturelles) ou des macro-thématiques transversales à ceux-ci (énergie, agriculture/alimentation, transport, eau, écosystème, économie circulaire, bâtiments/urbanisme, industrie).

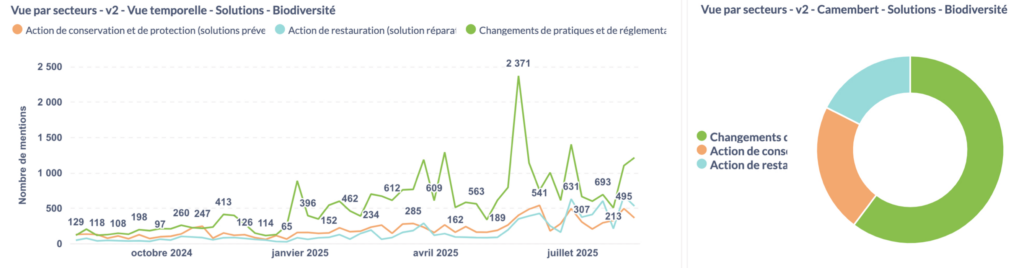

Communiquer les solutions dans les différents secteurs d’activité – solutions collectives ou individuelles, locales ou nationales – sont cruciales pour la bonne compréhension des enjeux par les publics et la valorisation de l’action. C’est pourquoi ces derniers mois nous avons repensé le tableau qui montre les différentes thématiques liées aux solutions : on peut suivre plus facilement la répartition des contenus entre adaptation (réduire la vulnérabilité et l’exposition aux impacts du changement climatique) et atténuation (limiter l’ampleur du réchauffement mondial d’origine humaine par la baisse des émissions carbone) ; on peut également mieux comparer la couverture des solutions par secteurs d’activité et par médias.

Évolution des catégories de la biodiversité

Parce que la crise de la biodiversité s’aggrave rapidement et parce que le débat public évolue, de nouveaux enjeux liés à la diversité du vivant surgissent, et leur couverture médiatique questionne les chercheurs et les organisations de la société civile. L’Observatoire met en lumière ces sujets grâce à de nouvelles analyses thématiques en concertation avec des scientifiques (OFB, MNHN) et en partenariat avec l’association Reporters d’Espoirs. Concrètement, la liste des mots clés en lien avec la biodiversité se rallonge et les contenus médiatiques seront observés sous de nouveaux aspects : Quels sont les principaux facteurs de l’érosion de la biodiversité mentionnés par les médias ? Quelles sont les solutions spécifiques pour préserver le vivant ? Parle-t-on des services écosystémiques et comment ?

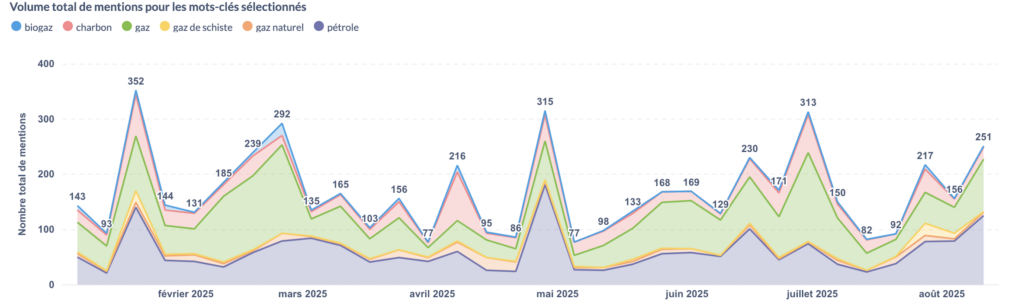

Une analyse par groupe de mots clés

L’Observatoire permet désormais de suivre la prévalence des mots clés présents dans son dictionnaire. Il est donc possible de comparer l’évolution dans les médias de deux ou plusieurs mots relatifs aux crises écologiques ou les leviers d’action. Deux métriques sont utilisées : le volume total de mention des mots-clés sélectionnés, ainsi que leur proportion relative au temps d’antenne mesurée.

Les ambitions de l’OMÉ pour 2025-2026

Surtout, le projet ne s’arrête pas là. Nous ambitionnons d’élargir le périmètre de l’OMÉ au-delà des programmes d’information audiovisuels. L’Observatoire s’ouvre à d’autres types de contenus médiatiques : la presse écrite d’information généraliste papier et en ligne, ainsi que la publicité à la radio et à la télévision. L’ambition sera également de pousser les limites de l’analyse qualitative pour détecter la désinformation climatique.

Observer la presse nationale et régionale

Face à l’ampleur des bouleversements environnementaux et à la nécessité d’un débat public éclairé, il devient indispensable d’étendre le périmètre de l’Observatoire à la presse écrite. Celle-ci joue un rôle structurant dans la hiérarchisation de l’information, la formulation des problématiques, et la diffusion d’analyses approfondies. Pourtant, aucune mesure continue et méthodologiquement robuste n’existe aujourd’hui pour évaluer la couverture des enjeux écologiques sur ces médias. En s’appuyant sur la même rigueur méthodologique que pour l’audiovisuel – dictionnaire thématique, catégorisation des enjeux, exclusion des faux positifs – et en ajoutant des traitements d’analyse de textes, l’extension à la presse permettra de renforcer l’objectivation du traitement médiatique de l’écologie, d’en identifier les biais et les manques, et de contribuer à une information plus juste, plus fréquente et plus transversale. Nous sommes déjà en train de réaliser les premiers tests !

Observer les publicités

La consommation durable et responsable est interdépendante avec une communication commerciale consciente des enjeux environnementaux. L’OMÉ ouvre cette année un axe de travail dédié à la publicité. Le but est d’objectiver le caractère durable ou non des produits dont il est fait la promotion dans les médias, et de détecter le greenwashing.

Dans un premier temps, l’OMÉ concentrera ses efforts sur la production de données générales afin d’identifier les secteurs d’activité les plus présents dans les publicités et les variations entre les différentes chaînes de télé et radio de son périmètre. Dans un second temps, notre analyse se concentrera sur des secteurs clés, comme l’automobile et l’alimentation, qui représentent à eux seuls 34 % des investissements publicitaires et 36 % des émissions de carbone, ainsi que des impacts notables sur l’eau, l’air et la biodiversité.

Pour chaque secteur étudié (par exemple, la mobilité), nous chercherons à répondre à plusieurs questions :

- Quels types de produits sont les plus présents dans les publicités (véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables, motorisations thermiques, etc.) ?

- Comment se répartissent le temps d’antenne et l’audience touchée selon chaque type de produit ?

- Quel est le risque de dissonance cognitive – Autrement dit, observe-t-on des publicités contraires aux objectifs de transition environnementale diffusées à proximité de contenus médiatiques portant sur cette même transition ?

Détecter la désinformation climatique

Enfin, l’Observatoire des Médias sur l’Écologie s’ouvre à la détection de la désinformation climatique. Déjà, sa base de données a permis de nourrir l’élaboration de la méthode d’identification, les tests et un premier rapport. Par la suite, nous envisageons de publier des tableaux de bord permettant de suivre l’évolution du nombre de cas vérifiés et les grandes thématiques concernées.

En français il n’existe pas de différenciation entre les termes de la désinformation climatique (diffuser volontairement des informations fausses) et de la mésinformation climatique (informations fausses ou inexactes sur le changement climatique et l’action climatique qui sont généralement diffusées sans intention malveillante). Dans le cas des médias traditionnels français il s’agit, le plus souvent, de ce second type de désinformation, involontaire. Elle concerne en premier lieu l’action climatique, les solutions, et ont lieu lors des émissions de débat. Pour l’Observatoire, il s’agira donc de quantifier ces cas et identifier les thématiques principales concernées par la “mésinformation”.

À qui s’adresse l’OMÉ ?

L’Observatoire s’adresse aux acteurs de la société civile auxquels il fournit des données fiables sur le traitement médiatique des grands enjeux environnementaux. Il s’adresse aussi aux acteurs des politiques publiques. Ses données robustes apportent un éclairage nécessaire y compris dans le cadre de la fabrication de la loi, des normes et des comportements. Enfin, l’outil peut devenir un allié des journalistes en tant qu’indicateur des tendances de la couverture médiatique de l’environnement. Les professionnels de l’information pourraient l’utiliser pour :

- observer l’évolution du traitement des enjeux écologiques sur le long terme,

- comparer la couverture des différents aspects et thématiques de ces enjeux,

- identifier les termes les plus utilisés par les médias pour en parler,

- améliorer leurs traitements sur les sujets délaissés.

Pour suivre les actualités de l’Observatoire des Médias sur l’Écologie, rendez-vous ici : https://observatoiremediaecologie.fr/actualites/